Ein Text von Loghan Hawkes

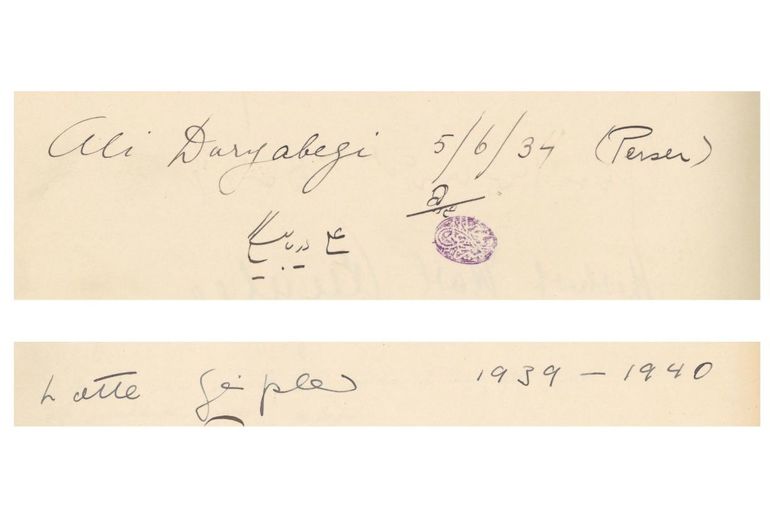

Das neueste Projekt des Archivs der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch macht eine Sammlung von Fotografien und Dokumente aus der Zeit, in der die Schauspielschule noch mit dem Deutschen Theater verbunden war (1905 bis 1951), für die Forschung und Öffentlichkeit zugänglich. Diese Primärquellen bieten einen einzigartigen Einblick in die deutsche Theatergeschichte vor, während und nach den Weltkriegen.

Obwohl die HfS Ernst Busch erst seit 1981 als Hochschule existiert, reicht ihre Geschichte bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück. Im Oktober 1905 eröffnete der bekannte Theaterregisseur und -unternehmer Max Reinhardt eine Schauspielschule am Deutschen Theater Berlin, das Anfang des Jahres Teil seines Theaterunternehmens geworden war. Zu dieser Zeit umfasste Reinhardts Netzwerk insgesamt elf Berliner Theater, was sich erst mit der Beschlagnahmung und anschließenden Auflösung seines Unternehmens durch die Nationalsozialisten im Jahr 1933 änderte. Die Schauspielschule überstand jedoch die folgenden Jahre der Diktatur, des Kriegs und der Nachkriegszeit, bis sie 1951 unter der DDR-Regierung zur Staatliche Schauspielschule Berlin wurde. Weitere dreißig Jahre vergingen, bevor die Schule den offiziellen Universitätsstatus erhielt und dem beliebten ostdeutschen Schauspieler Ernst Busch zu Ehren ihren heutigen Namen erhielt. Obwohl jede Epoche in der Geschichte der Schule ihre eigenen faszinierenden Aspekte hat, gilt das Hauptinteresse dieses Beitrags der frühsten Phase, von der Gründung der Schule bis zu ihrer Etablierung als angesehene Bildungseinrichtung in der deutschen Theaterwelt.

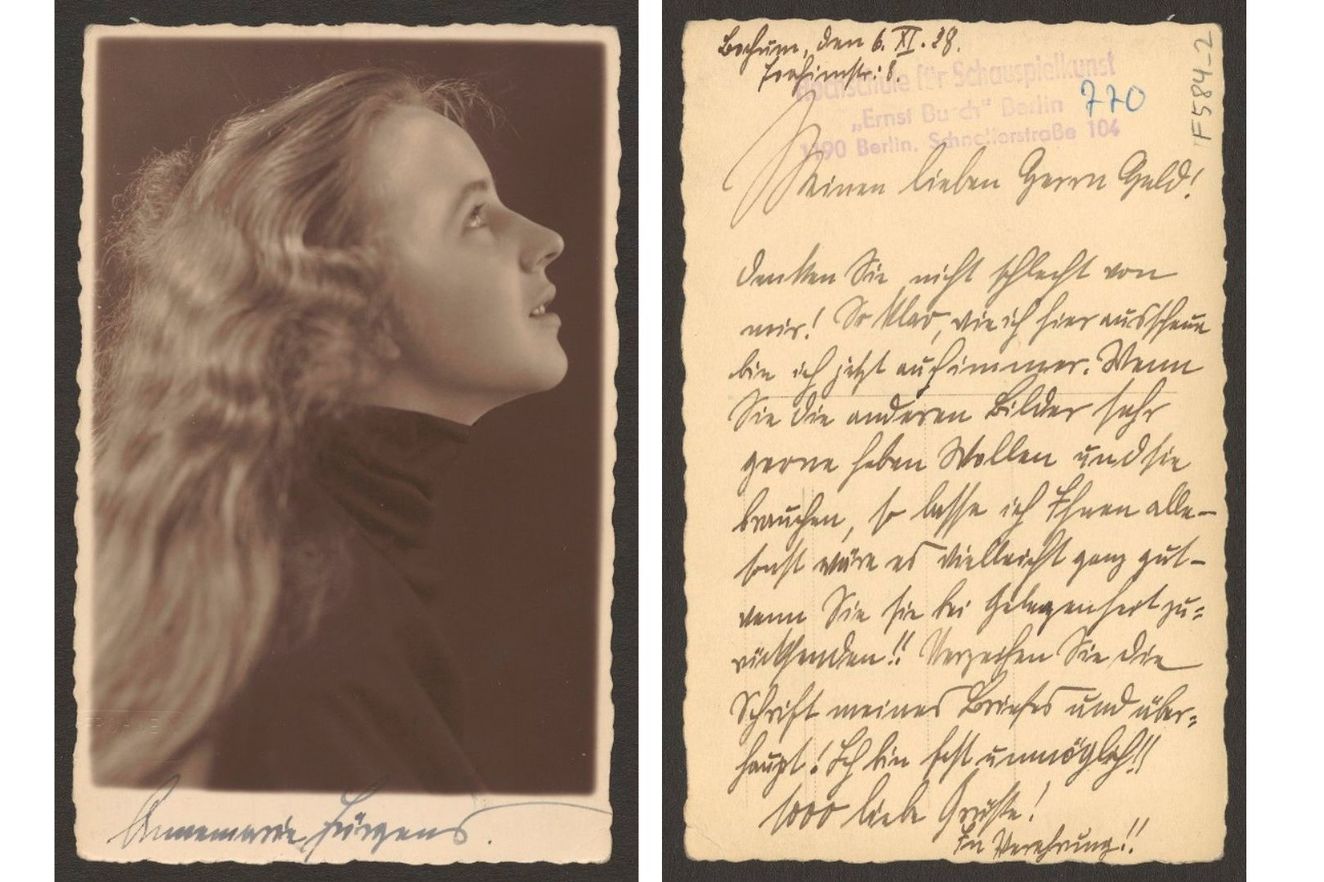

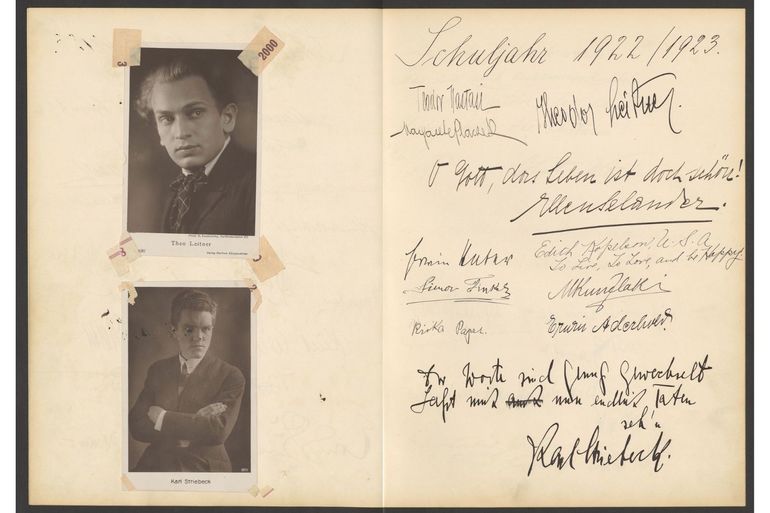

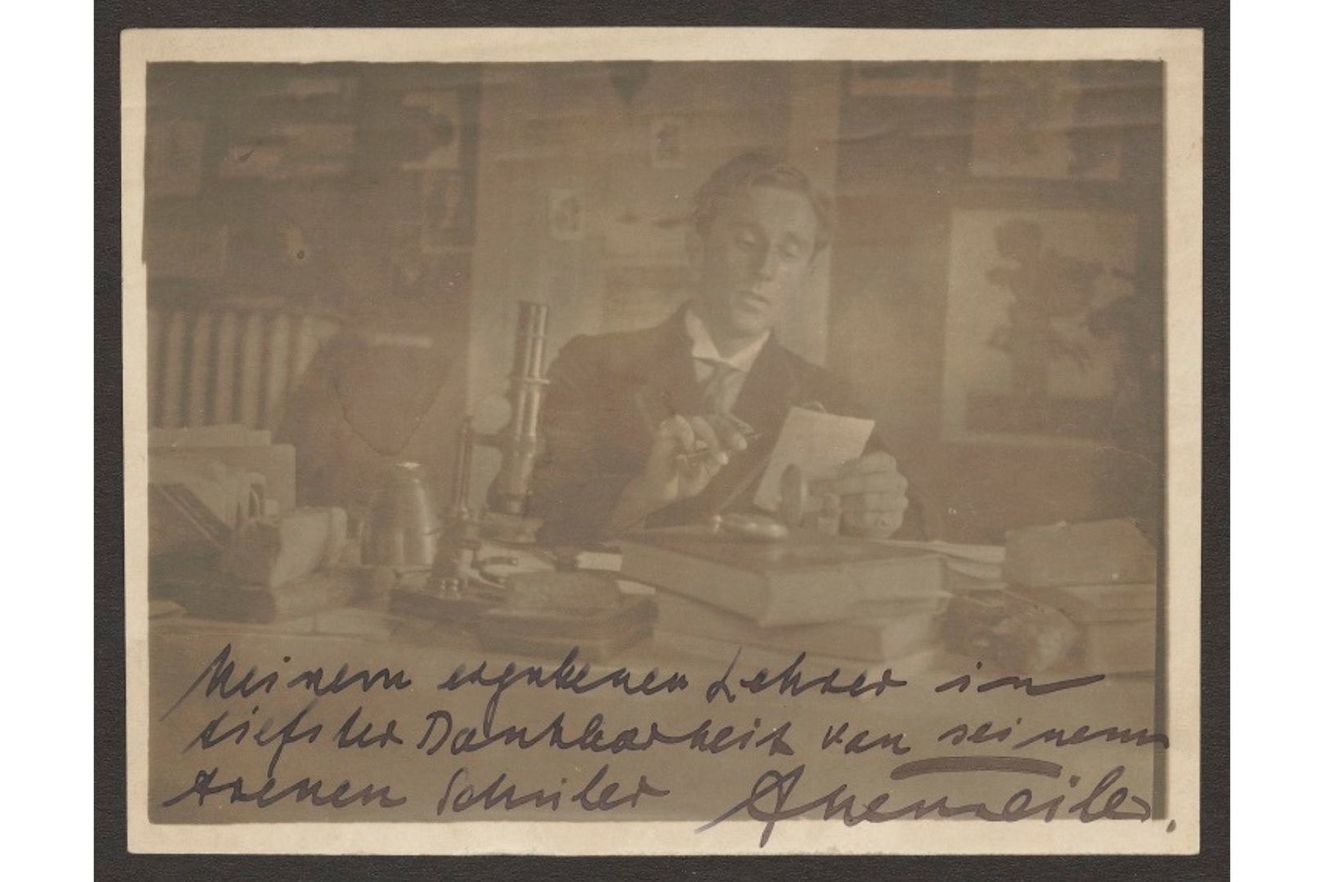

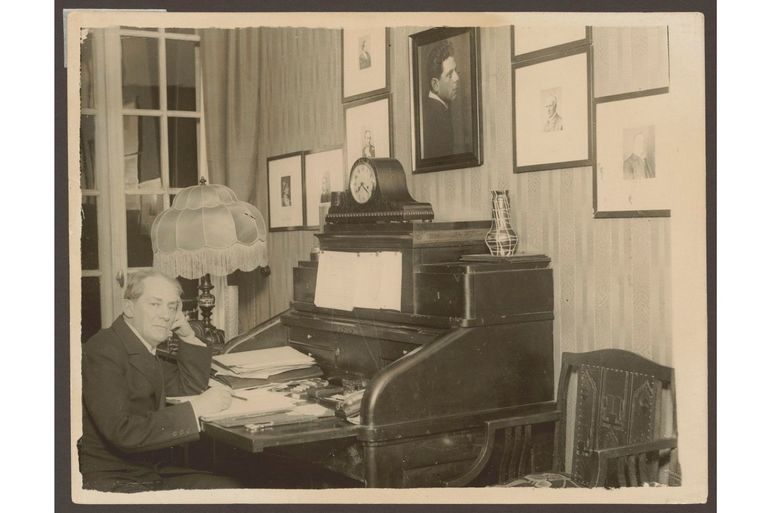

Die Schauspielschule von Max Reinhardt, als Schauspielschule des Deutschen Theaters zu Berlin bekannt, fand in Berthold Held einen ihrer ersten und langjährigsten Schulleiter. Der Jugendfreund Reinhardts hatte sich der Ausbildung junger Theaterkünstler verschrieben, was ihm die Dankbarkeit vieler Schüler*innen einbrachte, die ihm über Jahrzehnte regelmäßig Briefe schrieben. Wie sehr Held die Schule bis zuletzt am Herzen lag, zeigt allein der Umstand, dass er bis zu seiner Erkrankung im Jahr 1931 in seiner Position blieb. In seinem letzten Brief an Reinhardt äußerte er allerdings Sorgen um den Fortbestand der Schule, die ohne ihn mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Er selbst konnte es nicht mehr erleben, aber es hätte ihn sicher gefreut, dass seine Befürchtungen nie wahr wurden: Nicht nur die Schule blieb bestehen, sondern auch ihre Geschichte. Jedes Foto, jede Unterschrift und jede schriftliche Erinnerung im HfS-Archiv sind mit einer Person verbunden, die ihren Teil zu dieser Geschichte beigetragen haben. Deshalb ist es Aufgabe und Ziel unseres Projekts, diese Dokumente nicht nur wieder zum Leben zu erwecken, sondern sie auch lebendig zu halten, indem wir sie der Öffentlichkeit zugänglich machen.